昨今、よく耳にするようになったシェア畑のことご存じですか? スーパーの野菜は値上がりして買うのを躊躇してしまうなんてこともありますよね。うちはマンションだから家庭菜園と言ってもプランターで少量できるかできないかレベルなんて方も。子供に無農薬野菜の新鮮な美味しい野菜を食べさせてあげたい方も、いろんなお悩みがサクッとスパッと解決して、なおかつ楽しすぎるシェア畑をご紹介します。

シェア畑の基本概念

シェア畑とは何か?

シェア畑は、複数の人々が一つの農地を共有し、野菜や果物などを栽培する形態のことです。個人で農地を持つのはコストがかかるため、共同で使うことで初期投資や維持費を抑えながら農業を楽しむことができます。

- 市民農園…「市民農園」は市区町村の行政が運営し、市民に野菜栽培用の畑を貸している農園です。

市民農園は、お住まいの市区町村のホームページや、農林水産省のホームページで市民農園のリストを確認することができます。 - 貸農園…「貸し農園」は民営や民間企業が運営し、個人向けに畑を貸しているレンタル農園サービスのことです。

民間・民営のレンタル農園サービスはたくさんあり、関東・関西のエリアでは、「シェア畑」や「マイファーム」などのレンタル農園サービスがあります。

市民農園と貸し農園の違いは、料金や借りられる畑の広さ、受けられるサービス、種・苗・道具、駐車場・トイレ・休憩スペース…など、いろいろな違いがあります。

シェア畑の歴史と背景

シェア畑は、都市化が進む中で農業への関心が高まったことに起因します。多くの人が健康や環境に対する意識が高くなり、新鮮で安全な野菜を自分で育てたいと考えるようになりました。この背景から、シェア畑が誕生し、都市近郊を中心に広がってきました。

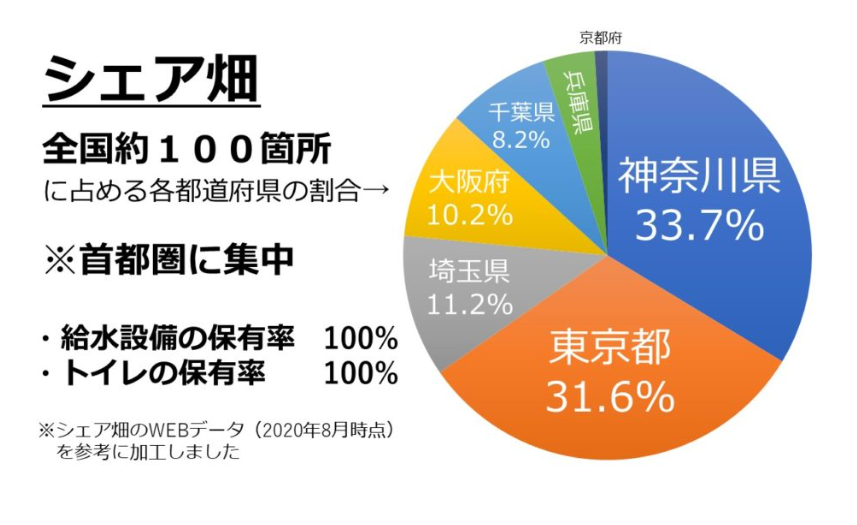

畑って土地が広く田舎じゃないとできないというイメージがありますが、実際に日本で今どこがブームになっているかというと、関東です。その次に関西県です。

そして、シェア畑を始める人の90%は初心者なんです。

シェア畑のメリットとデメリット

- 新鮮な野菜が手に入る

- 野菜を買う頻度が減る

- 農業を手軽に体験できる

- コミュニティ活動が充実

- 子供のあそび場や学びの場として活用できる

- 収穫量が不安定

- 管理の手間がかかる

- 出資した割に収穫が少ない場合がある

一般的なデメリットに、収穫量の心配がありますが、実際シェア畑を私が利用して一番驚いた事は、周りの皆さんが頻繁に野菜をくださる事でした。

「野菜持っていく?」と気軽に声をかけられる事の多さに最初は驚きましたが、人の優しさがまた自分への励みになり、おいしい野菜を作りたいという思いに繋がります。

シェア畑の具体的な仕組み

シェア畑の準備

農業をするとなると、あれもこれも揃えないとできないのでは?と思いますよね?

シェア畑の大きな特徴として、その辺はマルっと解決。

必要な道具は全て畑に完備…種・苗、農具、野菜の作り方がわかる“野菜づくりBOOK”もご用意。手ぶらで畑に来て野菜づくりを楽しめます。

道具が貸してもらえるなら、身一つできてできるのでこんならくちんな事はないですよね?

汚れてもいい服だけ常備したり、会社帰りなら羽織れる物を持参するだけでいつでも行けちゃいます♪

私が借りてるシェア畑は、種や苗は自分ですが、道具や水はもちろん貸してもらえます。地域等によっても多少貸出の条件などは違うかもしれませんが、基本道具はそろっているので、大きな出費はありません。

シェア畑の契約形態

シェア畑では、土地を借りる形で参加することが多いです。年間契約が主流で、その間は土地の一部を自由に使うことができます。また、共同購入や管理などのルールがある場合もあります。

料金は場所によって違いがあるので近くの場所で検索してみるのをオススメします。

参考までに

✔️費用・料金はいくら必要?

・入会金 11,000円(初回のみ)

・基本月額料金 6,000円~(月額料金※場所により変動)

シェア畑での作物栽培プロセス

種を蒔いたり、苗を植えたりして、水や肥料を管理しながら育てていきます。収穫時期には、自分で育てた野菜を収穫して持ち帰ることができます。シェア畑では、農薬を使わないなど、安全性に配慮した栽培が行われることが多いです。

実際私が、シェア畑を始めようと思ったきっかけは、無農薬野菜を子供達に食べさせたいという思いが大きかったです。

今は農薬問題が話題になっていますよね。果物を輸入する際、相手国から農薬の量で受取拒否され戻ってきた話なんかを聞くと、「日本の食べ物は安心安全!国産は大丈夫。」とは言い切れない世の中に残念ながらなっています。

一部の農薬は海外では使用が制限されている場合もあり、日本でも農薬の使用に関する規制が設けられています。消費者として、安全性に配慮した選択をしたいものです。農家さんにとっては、キレイな形で綺麗な色の虫食いのない物を出荷しなければならないという思いがあるのはわかりますし、買う側も綺麗な物を選んでしまいます。

ですが身体に蓄積されていく農薬が、いくいく身体を蝕むとしたら、無農薬で栽培された野菜や果物を自分で育てることで、より安心感を持って食事を楽しむことができるでしょう。

コミュニティとしてのシェア畑

シェア畑は、コミュニティ活動の場としても機能します。参加者同士で情報交換をしたり、季節のイベントを開いたりします。地域社会とのつながりも深まり、地域貢献にも繋がることが多いです。

私がシェア畑を利用して感じた事は、人は人とのつながりを持って生きてる事を実感した事です。

コミニュケーションが取りたくないとか、苦手とか、様々な思いがある方もいるかもしれませんが

しゃべりたくない時は、もくもくと作業をしてももちろんいいわけですし、聞きたいことは聞いてみるといろんな事を教えてくれますよ。

人は自然の前では上も下もなく、ただただた、人と人になっているなとよく感じます。自分もまた自然でありのままの姿になっています。私はよく他の方と土の話やら菌の話をしてつい時間が過ぎるのを忘れてしまっています。(笑)

収穫量の割合

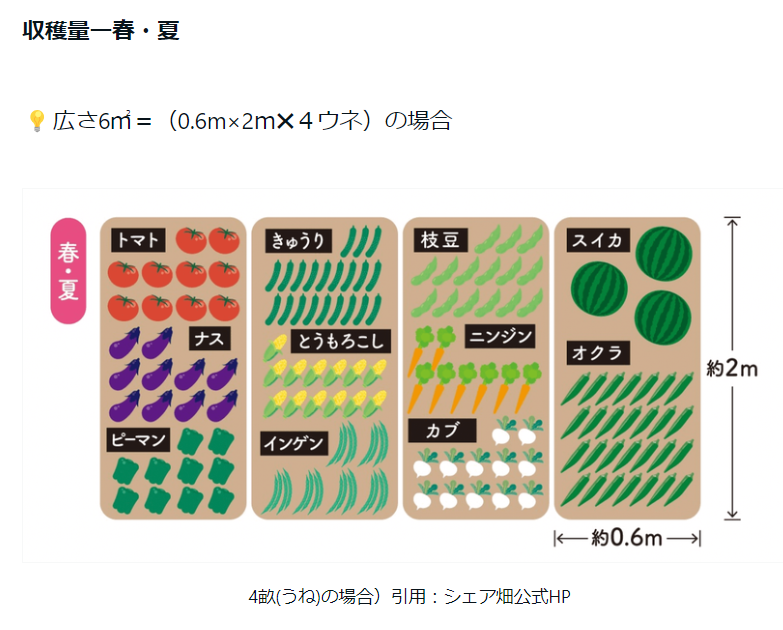

どれくらい野菜が作れて、どれくらい収穫ができるのかが気になりますよね。

年間を通して15品目以上の野菜の収穫が楽しめます。天候にもよりますが、例えばミニトマト200個、きゅうり、なす、ピーマンはおおよそ各50個程度が収穫できます。

沢山収穫したいから沢山畝を借りた方がいいのかなと思いますよね。

けれど、実際毎日食べる消費に人にあげたりする事も大変なほど収穫ができると、困ってしまう事もあるので、家族の人数や親せき等、収穫後の事も考えて畝を借りるのがポイントです。

ですが、やり始めると楽しくなったり、あれもこれも植えたくなる可能性は大です。

経験者の方が一度は言うのは、きゅうりは今年はもういらない~~

キュウリはめっちゃ沢山できるので、最後の方はどんどん肥大化してズッキーニレベルになる事がしばしば(笑)

いらないと思えるほど取れるのは有難いですね♪

シェア畑に行く頻度

きゅうりが肥大するほど沢山収穫できるには、それなりにこまめに管理しないといけないの?って仕事しながらできるものなのか心配になりますよね。

実際水やり等は種から苗の大きさになるくらいは毎日あげた方がよかったりします。

また暑い日など土がカラカラになってしまう時にも水やりは必要ですが、それ以外必ず毎日行かなければならないかというとそんな事はないです。

水やりの仕方は栽培方法や、季節、野菜の種類により随分と違いますので、植える時にその辺も考慮するといいかもしれません。トマトは一見水をあげたくなりますが、ほとんどあげない種類なのです。

・春 週3~4日

・夏 週5~6日

・秋 週3~4日

・冬 週1~2日 (目安)

栽培方法にもいろいろあって、自然農や自然農法の方は水やりも耕起も肥料も使わない等いろんな方法がありますので、自分にあったやり方と、目指したい所等も検討に決められるといいと思います。

畑に行けない時に雨が降ると雨のありがたさもしみじみと感じます。

シェア畑を始めるためのステップ

シェア畑を始める動機

シェア畑を始める動機は人それぞれですが、新鮮な野菜を手に入れたい、農業に興味がある、コミュニティ活動に参加したい、などが考えられます。動機が明確であれば、より充実したシェア畑ライフを送ることができます。

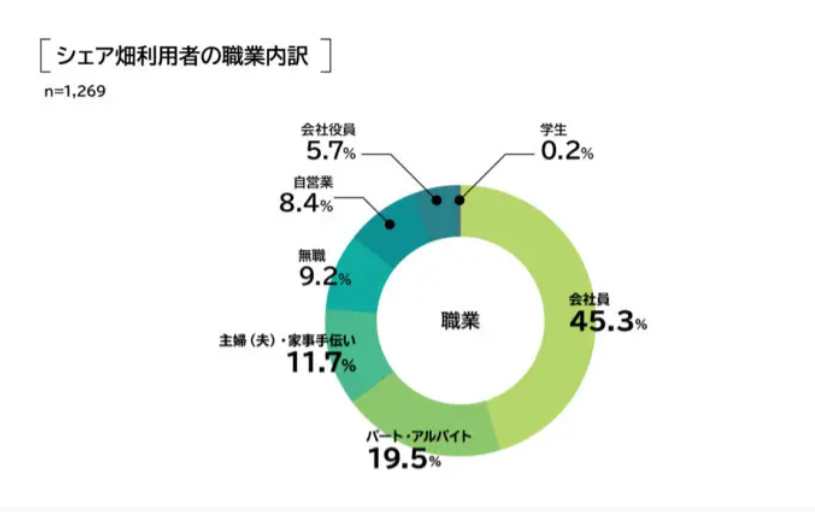

現在シェア畑を利用している方はどんな人が多いのか?

以外にも会社員の方が多い結果となっています。農業の仕事とは関係ない方もこれだけ興味を持っているのは、コロナ禍でリモートワークで時間に余裕ができた方や、食料難の危機を感じた人もいるのかと思います。

きかっけはいろんな理由があるかもしませんが、これからの時代は各家庭食卓の野菜は自分達で育てる事が主流になってくるのかなと思います。

開始前に必要な準備と計画

シェア畑を始める前には、参加する農地を探したり、必要な道具や種を揃えたりする必要があります。また、予算の準備や、参加するシェア畑のルールを確認しておくことも大切です。

道具の有無は場所によって様々なので、後々必要な物を買っていくスタンスがおススメです。

シェア畑の将来展望

テクノロジーとシェア畑

将来的には、テクノロジーを活用してシェア畑が進化する可能性があります。例えば、スマート農業技術を活用して、効率的な栽培管理を行ったり、SNSでのコミュニティ活動が活発になるかもしれません。

環境保護と持続可能性

環境保護の観点からも、シェア畑は重要です。有機栽培や地域資源の活用を通じて、持続可能な農業を支える役割を担っていくと考えられます。

シェア畑のビジネスモデルの進化

シェア畑が一つのビジネスモデルとして発展することも期待されています。地域と連携した新しいビジネスモデルが生まれ、地域経済の活性化に貢献するかもしれません。

シェア畑をやってみて、私自身ただの家庭菜園ではないなと感じています。実際に世界で2025年までに有機栽培にどんどん切り替えられていく仕組みができていっていますし、シェア畑をする事で人と接する機会が増え、心のよりどころになったり、また子供が土壌菌とお友達になって健康でたくましく育つ事等、新鮮な野菜作りを通して得られる事がとても多いと感じます。

是非気になった方はトライして、おいしい野菜作りに挑戦してください♪

コメント

コメント一覧 (2件)

とても参考になりました。

始めてみようかと思います^_^

是非始めてみてください^^野菜ができると嬉しいですよ♪