無農薬家庭菜園は、化学物質を一切使わず、自然の力だけで野菜を育てる方法です。このガイドでは、初心者でも失敗しない野菜の栽培方法を詳しく解説します。特に無農薬での栽培は、病害虫との戦いや、土作りに注意が必要です。このガイドを通して、初心者でも無農薬の野菜を美味しく育てるためのポイントを学びましょう。

無農薬家庭菜園の基本

無農薬家庭菜園は、化学肥料や農薬を使わず、自然の力だけで野菜や果物を育てる方法です。土の中には、植物の健康に必要な養分や微生物が生息しています。化学物質を使わないことで、土の健康が保たれ、野菜や果物も健康的に成長するとされています。

さらに、土を健康に保つことは、植物の成長をサポートし、野菜や果物の味や香りを向上させるとされています。無農薬家庭菜園は、安心して食べられる野菜や果物を提供するだけでなく、自然環境を守る上でも優れた方法とされています。

なぜ無農薬が注目されているのか

近年、食の安全や健康に関心が高まり、無農薬や有機栽培の食材が注目されています。無農薬の食材は、化学物質の残留がないため、安全であるとされています。また、環境への影響も少ないのが特徴です。消費者の健康への関心の高まりとともに、食材の透明性や安全性への要求が強まっています。多くの人々が、自分や家族が摂取する食材の安全性や品質にこだわりを持つようになりました。このような背景から、無農薬や有機栽培の食材への需要が増えているのです。

日本での農業における農薬の使用は長い歴史があります。農薬は、害虫や病害を防ぐため、収穫量を確保するために使われてきました。以下は日本で主に使われている農薬の一部とその特徴を示すものです。

- ニコチノイド系: 中枢神経系を麻痺させることで害虫を駆除する。高い効果を持つが、蜜蜂への影響が問題視されることも。

- ピレスロイド系: 神経伝達を妨害し、害虫を駆除する。広範囲に使用されるが、水生生物に対しての毒性が問題となることも。

- スチロビルリン系: 菌の細胞分裂を阻害する。高い効果があるが、耐性の問題が指摘されることも。

- トリアゾール系: 菌の成長を抑制する。

- フェノキシ酸系: 植物の成長ホルモンの様な作用で雑草を駆除。

- グリホサート: 植物のアミノ酸合成を阻害し、雑草を駆除。

これらの農薬は、それぞれ目的別に使用されますが、海外では禁止されているにもかかわらず日本では使用が承認されているものも実は沢山あります。

- グリホサート(多数の諸外国で使用が禁止。)

- アセフェート(EU全土で使用が禁止。)

- ダイアジノン(アメリカで住居用への使用が禁止。)

- カズサホス(フランスで使用が禁止。)

- プロフェノホス(EUでは使用が承認されていない。)

- クロルピリホス(EU、ニューヨーク、カリフォルニア、ハワイで使用禁止)

ごく少量の摂取でも子供の脳の発達に影響を及ぼす。 - ネオニコチノイド系農薬(EU屋外使用全面禁止)

ミツバチへの被害と蜂蜜に残留するネオニコチノイドの健康被害報告がなされたため。日本もミツバチへの被害発生があったものの使用禁止には及んでいないどころかその残留濃度基準が緩和。

- ニコチノイド系: 長期的な摂取や大量の曝露は神経系への影響が指摘されています。また、繁殖障害や内分泌系への影響も懸念される。

- ピレスロイド系: 人体への直接的な影響は比較的低いとされていますが、大量に曝露すると神経毒性のリスクがある。

- スチロビルリン系: 一部には皮膚や眼への刺激作用があるものもあり、また、環境ホルモンとしての機能を示すものもある。

- トリアゾール系: 長期的な摂取や大量曝露による肝臓への影響や、繁殖・発育障害のリスクが指摘されることがある。

- フェノキシ酸系: 人体への影響は低いとされるが、不適切な使用や大量曝露は神経障害のリスクがある。

- グリホサート: 一部の研究で発がん性のリスクが指摘されており、特に非ホジキンリンパ腫のリスクとの関連が議論されている。ただし、この結果には賛否両論が存在する。

農薬は、農作物の生産を確保する上で役立つと思われてきたかもしれませんが、現在では、人体に様々な影響を及ぼす可能性があることがわかっています。家庭菜園をする上で農薬を使用せずとも野菜を育てることができるので安心してください。使用しない方が美味しいと感じることもあります。

無農薬の健康メリット

無農薬の食材は、農薬や化学肥料の残留が心配ないため、健康に良いとされています。特に子供や妊娠中の女性には、化学物質の摂取を避けることが推奨されています。また、無農薬の野菜や果物は、栄養価が高いとされています。実際、無農薬の野菜や果物は、有機的に栄養を吸収するため、ビタミンやミネラルなどの栄養素が豊富であるとされています。これらの要素が、身体の免疫力をサポートしたり、病気のリスクを減少させる助けとなることが期待されます。

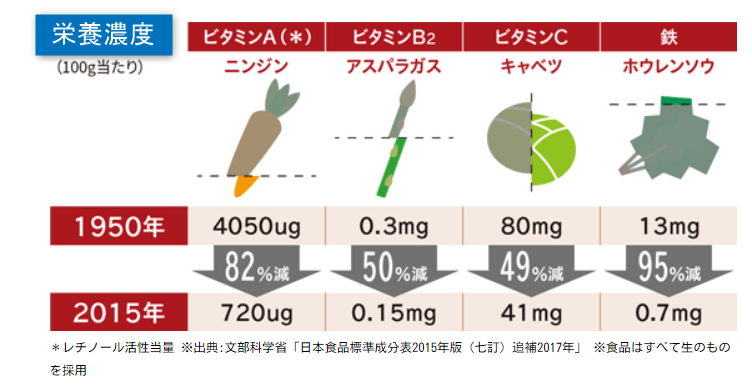

昔の野菜と比べて年々野菜の栄養は低くなっています。これが農薬や化学肥料等を使うことによっておきた結果なのです。

環境への優しさ

無農薬栽培は、土や水への負荷が少ないため、環境に優しいとされています。特に、農薬や化学肥料は土壌の微生物を死滅させることが知られており、その結果、土の肥沃性が低下します。しかし、無農薬では、土壌の微生物を保護しながら、野菜や果物を育てることが期待されます。さらに、水源への農薬や化学物質の流出を防ぐことで、水質の汚染を減少させることが期待されます。これにより、私たちの健康だけでなく、地球の健康も守ることが期待されます。

無農薬栽培の基本原則

無農薬栽培を成功させるためには、いくつかの基本原則が存在します。土作りはもちろん、病害虫の対策や適切な水やり、日照管理など、様々な要素が関わってきます。初心者がつまずきやすいポイントを押さえ、スムーズに栽培を始められるように解説します。土のpH値の管理、有機物の添加、天敵を利用した害虫対策など、多岐にわたる要素が無農薬栽培の成功を左右します。これらの要素をしっかりと理解し、実践することで、豊かで健康な収穫を楽しむことができるでしょう。

化学肥料とは

農薬は虫を殺したり、雑草を生やさないから、それだけ強い物だというのはわかるけれど、化学肥料は肥料だから土にも良いものなんだと思いませんか?

化学肥料とは:農作物の生育に必要な養分を人工的に合成や抽出したものを主成分とする肥料のことを指します。

化学肥料のメリットとデメリット

化学肥料のメリット

- 成分が明確: 含有成分や含有量が明確に表示されているため、農作物の必要な栄養を適切に補給することができます。

- 即効性: 速やかに植物に吸収され、効果を発揮します。

- 取り扱いやすさ: 顆粒や粉末状で、均一に散布しやすい形状を持つものが多い。

- コスト: 大量生産されるため、一般的には天然肥料よりも価格が安価です。

主な化学肥料の種類としては、以下のようなものがあります

- 窒素肥料: 主に植物の生育を促進するためのもので、尿素、硝酸アンモニウム、硝酸カルシウムなどがあります。

- リン酸肥料: 根の発達や花や実の形成を助けるもので、過リン酸カルシウムや過リン酸マグネシウムなどが代表的です。

- カリ肥料: 花や果実の品質向上や、冷害・病害への耐性向上に役立ちます。硫酸カリウムや塩化カリウムがあります。

化学肥料はその効果の高さから広く利用されていますが、過剰な使用は土壌の劣化や水質汚染の原因となる可能性もあるため、適切な使用が求められます。

化学肥料のデメリット

- 土壌の劣化: 化学肥料は特定の養分のみを供給するため、一方的な養分供給が続くと、土壌のバランスが崩れる可能性があります。これにより、土壌の有益な微生物が減少し、土壌の生物活動が低下することが考えられます。

- 水質汚染: 過剰に使用された化学肥料は、土壌を通過して地下水や河川に流出することがあります。これにより、水質汚染が引き起こされることがある。特に窒素やリンの過剰な流出は、河川や湖沼での藻類の異常発生を引き起こすことが知られています。

- 植物の健康への影響: 化学肥料による過剰な養分供給は、植物の細胞を膨張させることがあり、結果として病害や害虫に対する抵抗力が低下する可能性がある。

- 塩分蓄積: 一部の化学肥料には塩分が含まれており、これが土壌に蓄積すると、植物の生育が阻害されることがある。

- 環境への影響: 化学肥料の生産プロセスにはエネルギーが大量に必要であり、これによるCO2排出や環境負荷が懸念されます。

- 経済的コスト: 継続的な化学肥料の使用は、農家にとっての経済的な負担となることがあります。

- 食品の品質や味の変化: 一部の消費者や研究者からは、化学肥料を用いた農産物は、有機肥料を用いたものと比較して、味や栄養価に違いがあるとの意見もある。

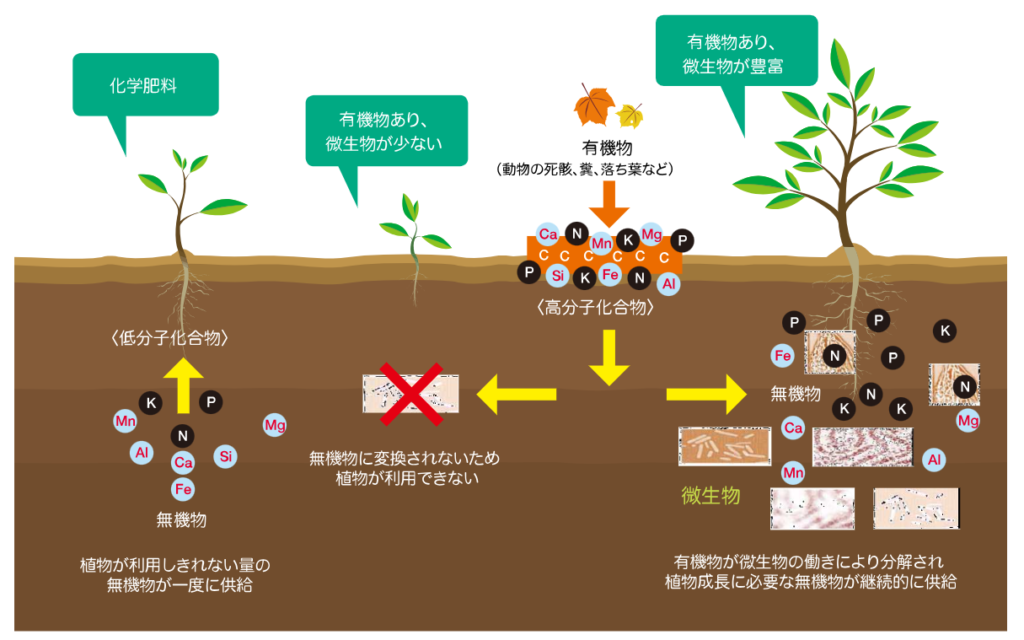

かつて落ち葉や動物の糞尿なとの有機物を土中の微生物が無機物に分解し、それを肥料に作物が育っていたけれど、化学肥料は分解されることなく植物に吸収されるため、エサとなる有機物を失った微生物は死滅してしまうのです。

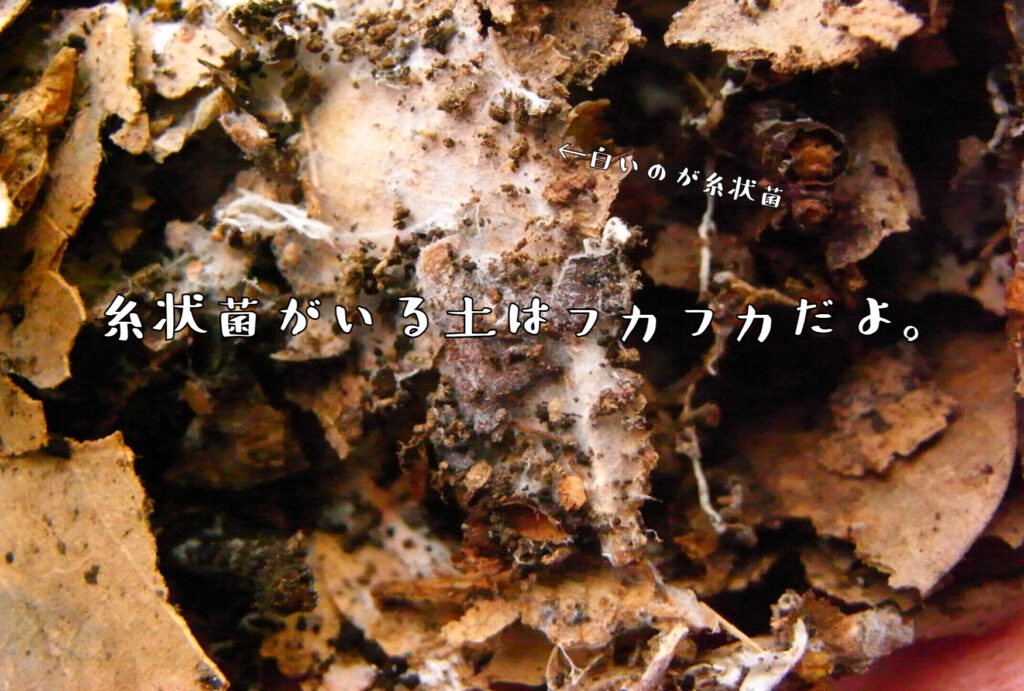

土中のミネラルなどの栄養分をいったん微生物が消化した上で、植物に橋渡しするという大切な役割を担ってくれています。野菜の栄養というよりは土の微生物のエサともいえるのです。微生物げ減ると、土は弾力性を失い、固く、活力のない土地へと変わってしまいます。

化学肥料の中でも一番使用量が多いのが、窒素を補給する目的のものですが、化学肥料を過剰に与え、作物の中で消費しきれない窒素分は、「硝酸態窒素」という形で残留します。この硝酸態窒素は肉などのタンパク質と食べ合わせた場合、ニトロソアミンという発ガン物質を生成することがわかっています。

家庭菜園を始める前の基本的な準備

家庭菜園を始める前に知っておきたいのは、成功のための基本的な準備です。場所の選び方や土の状態、どのようなレイアウトが効果的か、これから始める方向けにポイントを紹介します。

適切な場所の選び方: 日当たり、風通し、土の条件

家庭菜園を始める際の最も重要な要素は、環境です。

- 場所選び:日当たりが良い場所を選ぶこと。光合成を行うためには、野菜は十分な光が必要です。最低でも1日6時間以上の直射日光が必要とされます。

- 風通し:風通しの良い場所を選びましょう。風通しは、植物の病害を予防し、健康な成長を促します。

- 土質:土の条件も重要です。排水の良い砂質の土やローム土がおすすめ。粘土質の場所は、雨水が溜まりやすく、根腐れの原因になるので避けましょう。

家庭菜園のベストなサイズとレイアウト

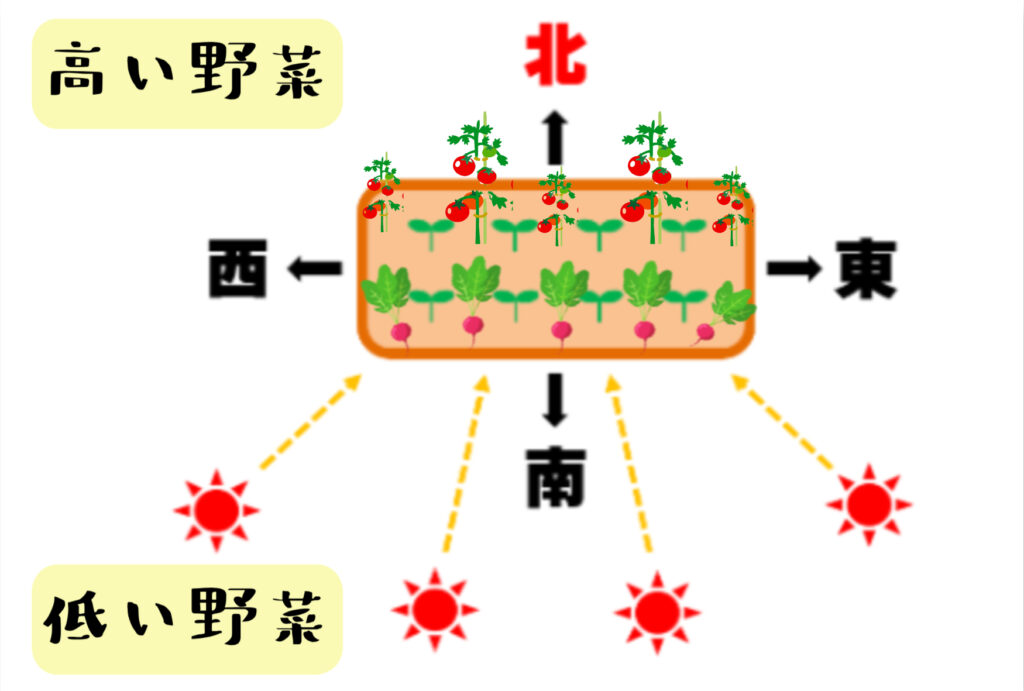

家庭菜園のサイズやレイアウトは、個人の目的や利用スペースによって異なります。しかし、初心者の方には2m x 2m程度のスペースをおすすめします。このサイズなら管理がしやすく、多様な野菜を少量ずつ栽培することができます。レイアウトに関しては、高さのある野菜(トマトやキュウリなど)は北側、低い野菜(サラダやラディッシュなど)は南側に植えると、日陰にならずに効率よく栽培することができます。また、通路を設けて、収穫や管理がしやすいように配置しましょう。

無農薬・化学肥料無しの栽培を成功させるための基礎知識

無農薬・化学肥料無しでの栽培を成功させるためには、土作りが鍵となります。有機物を豊富に含む土は、野菜の成長を助けるだけでなく、害虫や病害に強くします。コンポストや堆肥を利用して、土の有機物を増やすことが大切です。また、多様性のある菜園を心がけることで、一つの病害や害虫が大発生するリスクを減少させることができます。さらに、異なる種類の野菜を連作しないことで、土中の有害な菌や害虫の繁殖を抑えることができます。

無農薬・化学肥料無しでの土作りと肥料選び

良質な土は、家庭菜園の成功の鍵です。土作りは、持続的な生産をサポートし、植物の健康を保ちます。無農薬・化学肥料無しでの土作りは、時間と労力がかかることもありますが、その結果として得られる野菜の味や品質は格別です。このセクションでは、コンポスト作りの基本から、天然の肥料の選び方、土の健康を保つためのケア方法について詳しく解説していきます。

コンポスト作りの基本

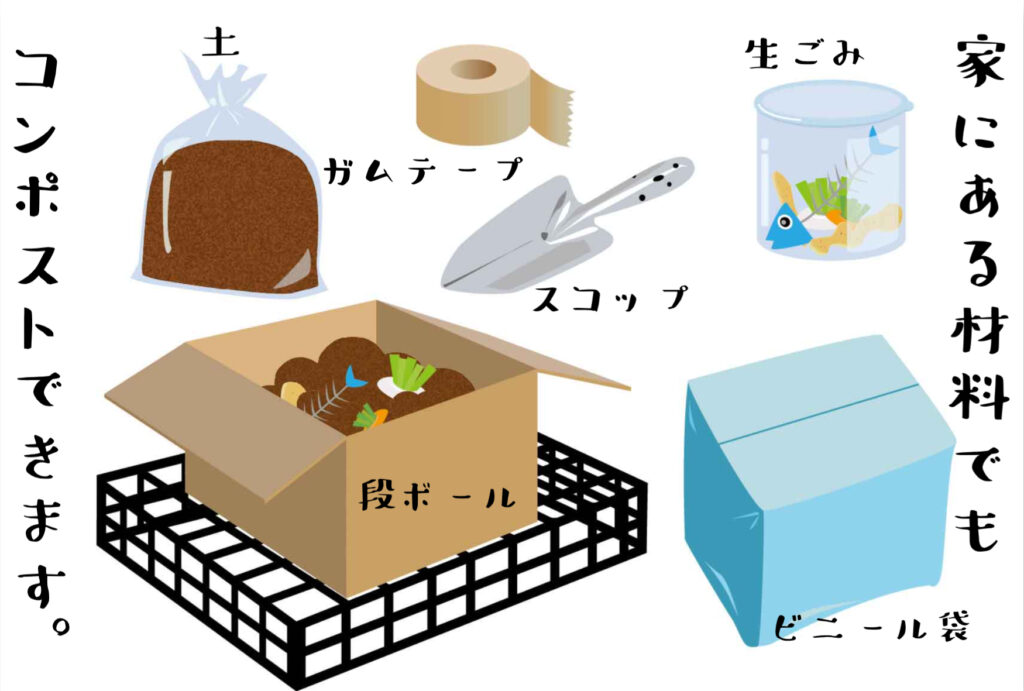

コンポストは、家庭で出る生ごみや庭の刈り取り草を発酵・分解させて作る天然の肥料です。コンポストを作ることで、土の有機物を増やし、微生物の活動を活発にします。基本的な作り方は以下の通りです。

1. コンポスト用の容器やピットを準備する。

2. 生ごみや刈り取り草を薄く敷き、その上から土や古コンポストを少量振りかける。

3. 2~3週間に1回、混ぜることで発酵を促進させる。

4. 数ヶ月後、下部から熟成したコンポストを取り出す。コンポストは、土に混ぜて使うことで、野菜の成長を助ける豊かな土を作ることができます。

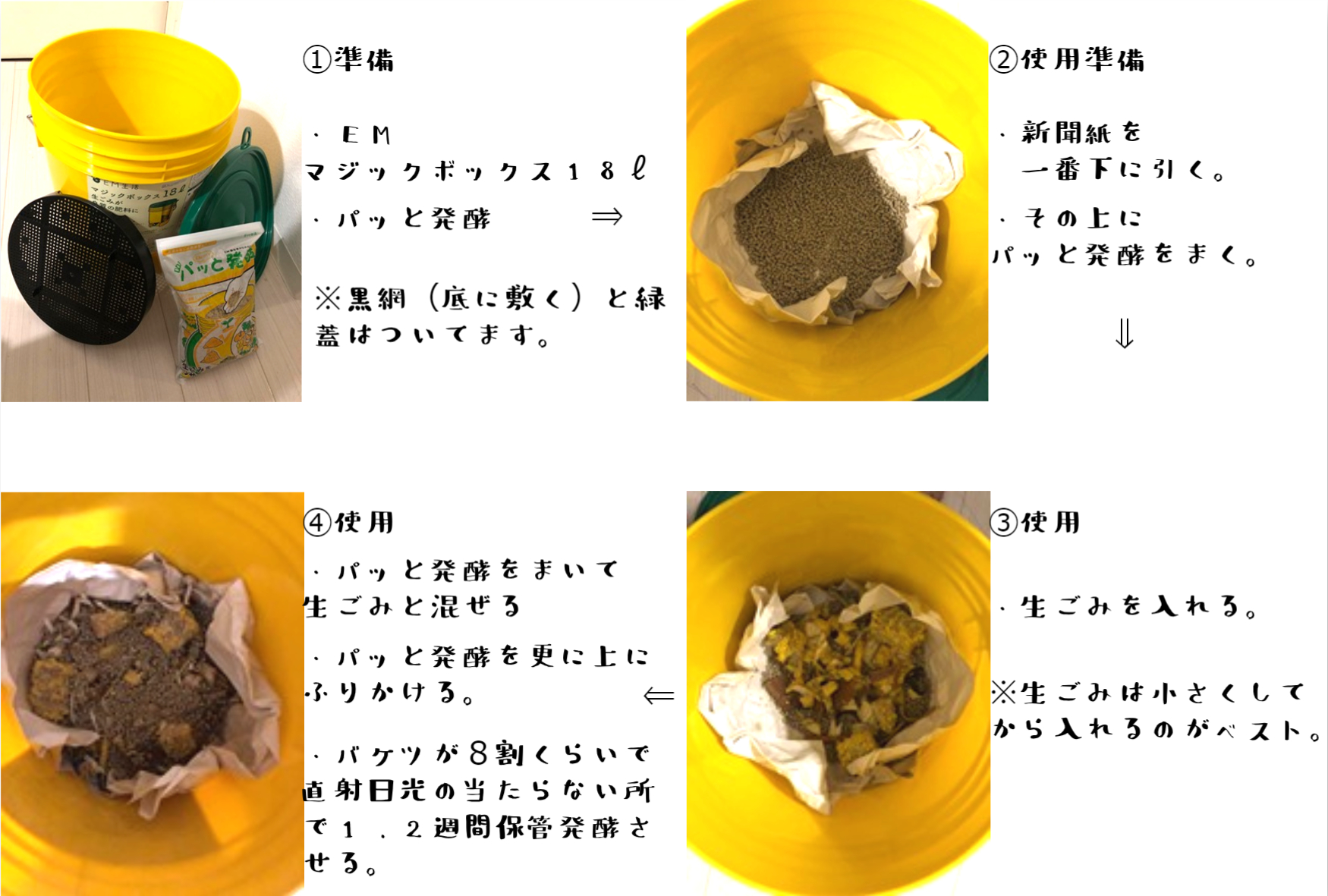

コンポスト作りは、家にある物や、できるだけお金を使わないやり方も沢山情報ではでていますが、私は、以前ベランダでコバエを大量発生させてしまった苦い経験から、しっかりしたバケツと臭くならないようにする為の物を購入して使用しています。

※ガスの発生でフタが取れることがあるので、時々フタを空けてガスを抜き、改めて密閉する。

※表面に白い菌糸が生えても善玉菌なので、問題はありません。

⑤甘すっぱい匂いがしてきたら(発酵されている)畑に持って行き、穴(少なくても30cm以上)を掘って均等に置き、土と混ぜた後に土をかぶせる。(埋めた所にはまだ作物を植えない)

⑥1ヶ月程で土に返ります。

※マジックボックスの底に醗酵液がたまります。取り出して1,000~2,000倍に薄め、植物の液肥としてお使い下さい。

- トウモロコシの芯

- 玉ねぎの皮

- 牛・豚の骨

- 鶏の骨

- アボカドの皮

- ピーマン、パプリカの種

- 落花生の皮

- 果物の種、かぼちゃの種

- 味噌・ぬか床・調味料

- タバコ

- 糞尿、吐しゃ物

毎日使いやすい卵の殻も実は分解が遅いタイプの生ごみです。入れるときは小さくすることや分解が遅い事を覚えておくといいですね♪

天然の肥料とその利用方法

肥料には、有機肥料と化成肥料があり、それぞれに使われている原料が異なるのが特徴です。

有機肥料では植物や動物の有機物を使用するのに対し

化成肥料は鉱物や空気中の窒素といった無機物を使用しています。

天然の肥料には、動物由来の堆肥や魚粉、植物由来の葉っぱ堆肥や草木灰などがあります。これらは、土の有機物やミネラルを増やし、植物の健康をサポートします。例えば、魚粉は窒素やリン酸、カリウムを豊富に含み、苗の成長を助けます。草木灰はカルシウムやカリウムを含み、土の酸度を調整する効果があります。これらの肥料は、播種や植付けの際に土に混ぜて使うか、植物の根元に散布して使います。ただし、過剰に使用すると土のバランスを崩すことがあるので、適量を守って使用しましょう。

無農薬・化学肥料無しの家庭菜園では、天然の肥料の使用が中心となります。天然の肥料は環境や作物に優しいのが特徴で、適切な使用方法により良好な収穫を得ることができます。

1. 天然の肥料の使用タイミング

土壌の改良を目的として、肥料を混ぜ込む。土の中に有機物を加えることで、土壌の保水力や通気性を向上させる。

植え付け前に堆肥(compost)を混ぜ込む際の量は、土の状態、使用する堆肥の成分と品質、および希望する作物の種類によって異なります。しかし、一般的な指針として以下の量の使用を目安にすることができます。

・一般的な菜園用土壌の改良:1㎡当たり10~20リットルの堆肥を土の上に均等に散布し、その後、深さ約15cm程度まで土に混ぜ込む。

耕作が初めての土地や、土質が非常に粘土質である場合、または砂質で水はけがよすぎる場合:1㎡当たりの使用量を20~30リットルとして、深さ20cm程度まで耕して混ぜ込む。

・ポットやプランターを使用する場合:土と堆肥を1:1または3:1の割合(土:堆肥)で混ぜる。

堆肥は土壌の有機物を増やすだけでなく、土の構造を改善し、保水能力と通気性を高める効果もあります。そのため、特に土の質が良くない場合や新しく菜園を始める際には、より多めに堆肥を混ぜ込むと効果的です。

ただし、過度に堆肥を使用すると、土の塩分が増えてしまうリスクがありますので、適切な量を守ることが重要です。また、使用する堆肥が完全に分解されているかどうかを確認し、生の有機物が多い場合は、植え付けの数週間前に混ぜ込むようにします。(←生ごみcompostの肥料を混ぜるときはこれです。)

作物の成長や収穫に合わせて、数回追肥を行う。特に果実をつける段階や大きく成長する時期には、追肥が効果的。

作物が成長中に堆肥を追加する際、通常は「サイドドレッシング」として施す方法が一般的です。これは、植物の根元を中心に土の表面に堆肥を散布し、軽く土と混ぜる方法を指します。成長中の植物に堆肥を供給することで、必要な栄養分を追加し、植物の成長をサポートします。

成長中の植物にどれだけの堆肥を混ぜ込むかは、植物の種類や現在の土壌の状態、また使用する堆肥の種類によって異なりますが、以下に一般的な指針を示します:

- 中型の野菜(トマト、ピーマン、ナスなど):植物の根元を中心に、1株当たり1〜2リットルの堆肥を均等に散布し、土と軽く混ぜる。

- 大型の野菜(カボチャ、スイカなど):植物の根元を中心に、1株当たり2〜4リットルの堆肥を均等に散布し、土と軽く混ぜる。

- 小型の野菜や葉物野菜(レタス、ほうれん草、ニンジンなど):1㎡当たり1〜2リットルの堆肥を均等に散布し、土と軽く混ぜる。

注意点として、成長中の植物の根元に直接大量の堆肥を置くと、根が焼けてしまう可能性があるため、適度な量を散布し、しっかりと土と混ぜるよう心掛けましょう。また、堆肥の散布後は、水やりをして堆肥の成分を土に浸透させると効果的です。

土壌の疲弊を回復するための肥料を与える。

収穫後に堆肥を混ぜ込むことは、土壌の質を改善し、次の作物に必要な栄養分を供給するための優れた方法です。収穫後の土は、前の作物によって多くの栄養分が吸収されている可能性があり、堆肥を追加することで、土壌のバイタリティを回復させることができます。

以下は、収穫後の土に堆肥を混ぜ込む際の一般的な指針です:

- 野菜畑やフラワーベッド:収穫後の畝やベッドに、1㎡当たり4〜5リットルの堆肥を均等に散布します。その後、シャベルやフォークなどの道具を使用して、堆肥を土と混ぜます。この深さは、約10〜15cm程度が目安です。

- 果樹や大きな植物の栽培地:果樹の周囲や大きな植物の根元に、1株当たり5〜10リットルの堆肥を均等に散布します。その後、軽く土と混ぜるか、そのままの状態で自然に分解されるのを待ちます。

- 草花や低木の植え込みエリア:1㎡当たり2〜3リットルの堆肥を散布し、軽く土と混ぜます。

収穫後の堆肥の追加は、土壌に戻る栄養分を増やすだけでなく、土壌の構造や水保持能力を改善する助けともなります。しかし、過度な堆肥の使用は土壌の塩分濃度を上げるリスクがあるため、適切な量を心がけましょう。

2. 天然の肥料の種類と効能

- 堆肥 (Compost): キッチンの残り物や草刈り残しを発酵させて作る。土壌の構造を良くし、微生物を増やす効果がある。

- 緑肥: 豆科植物などを土に埋め込むことで、土壌の窒素を豊富にする。

- 腐葉土: 腐った葉を発酵させて作る。土壌の保水性や通気性を良くする。

- 魚のアンモニア: 魚の残り物から作られる液体肥料。植物の成長を促進する。

3. 天然肥料を使うメリットとデメリット

メリット

- 環境に優しい: 化学物質を使用しないため、土壌や水質の汚染が少ない。

- 持続可能: 自家製の堆肥などを使用することで、循環型の農業が可能。

- 食の安全: 化学物質を使用しないため、安心して食べられる。

デメリット

- 手間: 化学肥料と比べて、天然の肥料は手間や時間がかかる場合がある。

- 即効性に欠ける: 化学肥料に比べ、効果が出るまでの時間が長くなることも。

- 量の調整: 過剰に使用すると、土壌の塩分濃度が上がるなどの問題が生じる可能性あり。

天然の肥料の使用には、その特性を理解し、適切な量とタイミングで使用することが重要です。

土の健康を保つための継続的なケア方法

土の健康を維持するためには、継続的なケアが必要です。まず、土の乾燥を防ぐために、マルチングを行います。マルチングには、刈り取り草や落ち葉、藁を利用します。これにより、土の水分を保持し、草の生えるのを抑制することができます。

マルチングとは、土の表面に材料を敷くことを指します。これは土壌の保護や改善、さらには草の成長を抑えるために行われます。

以下に、一般的なマルチングの材料とその効能を挙げます。

- 有機マルチ

- 藁:

- 効能: 保湿、土壌温度の安定、雑草の抑制、土壌の有機物質の追加

- 木のチップや皮:

- 効能: 土壌の保湿、美観の向上、雑草の成長抑制、微生物活動の促進

- 落ち葉:

- 効能: 保湿、土壌の酸度の調整、雑草の成長抑制、堆肥としての分解

- 芝刈りの残り:

- 効能: 速やかに分解されるため、土壌への迅速な栄養供給、保湿

- 新聞紙や段ボール:

- 効能: 雑草の成長抑制、土壌の保護、微生物活動の促進

- 無機マルチ

- プラスチックシートや布:

- 効能: 土壌温度の上昇、雑草の成長の防止、保湿。特に暖かい気候やトマト、ピーマンなどの暖地野菜の栽培に有効。

- 石や砂利:

- 効能: 土壌の保護、美観の向上、雑草の成長抑制、土壌の温度の安定

- リビングマルチ(植物をマルチとして使用):

- 地被植物:

- 効能: 土壌の侵食の防止、美観の向上、雑草の成長抑制、生物多様性の促進

各マルチ材料の選択は、目的や場所、さらには希望する効果に応じて行われます。例えば、土壌温度を上昇させたい場合は、プラスチックのマルチが適しています。一方、土壌の有機物質を増やしたい場合は、藁や木のチップなどの有機マルチを選択するとよいでしょう。

害虫・病気対策: 無農薬での自然な方法

家庭菜園を行う上での大きな悩みといえば、害虫や病気です。特に無農薬での栽培を目指す場合、どのようにこれらの問題を対処するかが鍵となります。このセクションでは、予防策としての適切な植え付け間隔や多様性、害虫の天敵を味方につける方法、自然な薬剤や手作業での対応法について、詳しく解説していきます。無農薬での対策は、一時的な解決ではなく、持続的な健康な環境作りを目指すことが大切です。

私たちの庭で育てる作物を害する病気や害虫は多い。しかし、これに対する自然な方法での対策は多岐にわたります。農薬に頼らずとも、効果的な害虫や病気対策は実践可能です。自然界は、バランスがとられているとき、病気や害虫の被害を最小限に抑えることができます。

予防策: 適切な植え付け間隔や多様性の重要性

多くの害虫や病気の被害は、適切な予防策で回避することができます。

- 作物を密に植えすぎると通気性が悪くなり病気の原因となる。

- 同じ作物を一か所に集中して植えると、その作物に特化した害虫が集まりやすくなります。

作物の植え付け間隔を適切に保ち、さまざまな作物を混植することが有効です。これにより、害虫の繁殖を抑え、病気の予防が期待できます。

多様な作物を育てることは、庭菜園の健康や収穫の豊富さに大きく影響します。このセクションでは、異なる作物を組み合わせて育てることで得られる相乗効果や、土壌の健康維持、害虫の予防策について深く探ります。多様な作物を育てることで、土壌の栄養バランスが整い、一つの害虫や病気が大発生するリスクを低減することができます。

植物間の相互作用は、庭菜園において非常に重要です。例えば、トマトの横にバジルを植えると、トマトの味がよくなると言われています。また、マリーゴールドは多くの害虫を遠ざける効果があり、畑の周りや特定の作物の間に植えることで、自然な害虫対策として活用できます。このような植物の組み合わせを学ぶことで、より効果的な庭菜園作りを進めることができます。

コンパニオンプランツ

コンパニオンプランツ(コンパニオンプランティング)とは、特定の植物を他の特定の植物の近くに植えることで、お互いの成長や健康を助けるという考え方や実践方法を指します。具体的には、一方の植物が他方の植物にとって有益な影響をもたらすことを利用するものです。

コンパニオンプランティングの利点は以下の通りです

- 害虫対策: 一方の植物が他方の植物の害虫を遠ざける効果があることが知られている。

- 植物の成長促進: 一方の植物が土壌を改良し、他方の植物の成長を助ける場合がある。

- 土壌の健康維持: ある植物が土壌の栄養バランスを良好に保つのを助けることがある。

しかし、コンパニオンプランティングには科学的な根拠が不十分な部分も多く、多くの情報は長い間の経験や観察に基づくものです。そのため、どの植物の組み合わせが最も効果的であるかは、土地や気候、そして栽培する人の経験によって異なる場合があります。

相性のいい植物

- トマトとバジル

トマトの成長を助け、害虫を寄せ付けない働きがあると言われています。また、バジルの風味がトマトによく合うため、キッチンでも一緒に使用されることが多いです。 - キュウリとひまわり

ひまわりはキュウリのための天然のトレリスとして働き、同時にキュウリを害虫から守ります。 - ニンジンと玉ねぎ

それぞれの病気や害虫を撃退する効果があり、互いに保護してくれます。 - レタスと夏みかん

高い夏みかんが太陽の強い光を遮ってレタスを守り、暑さや日差しに弱いレタスの生育をサポートします。 - トウモロコシ、豆、カボチャ(三姉妹)

伝統的な北米の伴植の方法で、トウモロコシが豆のためのトレリスとして働き、豆はトウモロコシに窒素を供給し、カボチャの大きな葉が土を覆って保湿し、雑草の生育を抑制します。 - ローズマリーやラベンダー

これらのハーブは多くの虫を寄せ付けないため、他の野菜や果物の近くに植えることで害虫を遠ざける効果があります。 - ラディッシュとスピナッチ

ラディッシュが害虫を引き付け、スピナッチを守ります。

相性の悪い植物

- トマトとキュウリ

両方ともキュウリモザイクウイルスに感染しやすいので、一緒に植えると病気のリスクが高まります。 - キャベツ(アブラナ科)とトマト

アブラナ科の植物がトマトの成長を妨げることがあります。 - ニンジンとディル

ディルの成長がニンジンの根の成長を妨げることが知られています。 - ビーンズ(豆)と玉ねぎ

お互いの成長を妨げることがあるので、隣同士に植えるのは避けた方が良い。 - ポテトとカボチャやズッキーニ

同じ病気や害虫に感染しやすく、一緒に植えると互いに感染リスクが高まります。

科の相性に関して

- アブラナ科(キャベツ、ブロッコリ、カリフラワーなど)は、多くの他の植物との相性が良くありません。特にトマトやイチゴとの組み合わせは避けた方が良いでしょう。

- マメ科(豆、ピースなど)は、窒素固定能力があるため多くの植物と相性が良いのですが、アリウム科(玉ねぎ、にんにく、ねぎなど)との相性は良くありません。

- キュウリウリ科(キュウリ、カボチャ、スイカなど)は、ナス科(トマト、ナス、ピーマンなど)との相性が良くありません。

- ナス科とアブラナ科の組み合わせも、互いに成長を妨げる可能性があります。

これらの相性の悪い組み合わせを避けることで、各植物の健康や生産性を高めることができます。ただし、これらの情報は一般的なものであり、実際の土壌や気候条件によって異なる場合があるので、経験や観察を元に最適な植え付けを考えることが重要です。

害虫の天敵を味方に: バラマキや生息環境の工夫

害虫には、その天敵となる生物が存在します。

野菜を育てる際に、害虫の天敵として活躍する生物は多く、これらの天敵を上手く活用することで、無農薬や有機的な方法で害虫対策を行うことができます。

例えば、アブラムシの天敵であるテントウムシや、カイガラムシの天敵であるクモなどを庭に呼び込むことで、害虫の数を自然に減少させることができます。これを助けるために、庭には花やハーブを植えることで、テントウムシやクモなどの有益な生物が生息しやすい環境を作ることが推奨されています。また、害虫の発生を抑えるためのバラマキ技術も効果的であり、これには天敵の幼虫や卵を庭に散布する方法があります。

- テントウムシ⇒アブラムシの天敵。

テントウムシの幼虫もアブラムシを食べるので、アブラムシが問題となる畑や庭には欠かせない存在です。 - カマキリ⇒さまざまな小型の害虫を捕食します。

特に、葉上や茎上の害虫を中心に捕食するので、野菜の害虫対策に役立ちます。 - スズメバチ⇒いくつかのスズメバチの種は、アブラムシやカイガラムシを捕食することで知られています。

- カブトムシやクワガタムシの幼虫⇒土中の害虫(例: コガネムシの幼虫など)を捕食します。

- ミミズ

ミミズは直接的な害虫の天敵ではありませんが、土の質を向上させることで植物の健康をサポートし、害虫の発生を抑える役割があります。 - ハダニ⇒一部のハダニはアブラムシを捕食するものがいる。

クモ⇒カイガラムシ

以上の生物を上手く畑や庭に取り入れることで、化学薬品に頼らずとも、害虫の被害を減少させることが可能です。ただし、これらの生物もバランスよく管理する必要があり、過剰に増えた場合などには注意が必要です。

自然な薬剤や手作業での対応法

農薬を使用せずに、害虫や病気に対応する方法は多数存在します。自然な薬剤は、害虫に対して効果的で、環境にも優しい選択となります。また、大きな害虫については、手で取り除く方法も簡単で効果的です。このような手法を習慣的に取り入れることで、庭の健康を維持することができます。

以下は、その主な種類と効能、そして基本的な作り方をまとめたものです。

- にんにくスプレー

- 効能: アブラムシ、ハダニ、カイガラムシなどの害虫予防に。

- 作り方: にんにくをみじん切りにして、水に1日浸けておき、その後、濾してスプレーボトルに移す。

- 辛子水

- 効能: アブラムシやカイガラムシなどの害虫予防に。

- 作り方: 粉末の辛子を水に混ぜて1〜2日置いた後、濾して使用。

- たばこ水

- 効能: アブラムシやハダニ、ナメクジなどの害虫に効果的。

- 作り方: たばこの葉を水に浸け、1日〜2日待ち、濾して使う。

- 酢水

- 効能: ハダニ予防に。

- 作り方: 水に酢を1%程度混ぜる。

- 発酵液体肥料(Bokashi液)

- 効能: 土の質を改善し、病気や害虫の抑制に役立つ。

- 作り方: 野菜くずや果物の残り、米ぬか、糖蜜などを混ぜて密封し、数週間発酵させる。完成した液を希釈して使用。

- 植物抽出液

- 効能: タンニンやサポニンを含む植物は、害虫の忌避効果がある。

- 作り方: 例として、ネトルやヨモギの葉を水に浸けて1〜2週間放置。濾して使用。

- 有用微生物の導入

- 効能: トリコデルマ菌や乳酸菌などは、土の健全な状態を保ち、病原菌の活動を抑える。

- 作り方: 乳酸菌は、米のとぎ汁に砂糖を加えて発酵させる。完成した液を希釈して散布。

- ミルクスプレー

- 効能: 真菌病の予防・治療に。

- 作り方: 牛乳を水で10倍程度に希釈してスプレーする。

自然の薬剤は化学薬品に比べて環境や人体への負荷が少ないとされますが、効果が現れるまでの時間や効果の持続性など、考慮すべきポイントも多々あります。継続的に使用し、畑や庭の状態を観察しながら適切な対応をとることが重要です。

私は木酢液を使用して害虫対策をしています。

初心者におすすめの簡単に育てられる野菜

家庭菜園を始める際、初心者でも簡単に育てられる野菜を選ぶことは、成功への第一歩となります。育てやすい野菜を選ぶことで、栽培の楽しさや収穫の喜びを感じることができます。このセクションでは、初心者におすすめの野菜やその栽培方法、収穫から保存までのポイントについて詳しく解説します。

育てやすさで選んだトップ5野菜とその栽培方法

家庭菜園初心者が成功を感じやすい野菜は?

- レタス

- 大根

- ミニトマト

- キュウリ

- ほうれん草

これらの野菜は、日本の気候に適しており、特別な技術を必要としないため栽培がしやすいです。例えば、レタスは日陰での育成が可能で、連作障害も少ないため、毎年同じ場所での栽培が可能です。

ミニトマトは日当たりの良い場所を選べば、初心者でも美味しい実を収穫することができます。このような特性を理解して、それぞれの野菜の適した環境での栽培を行うことが大切です。

大根の種類で我が家は一番好きなのが三太郎です。スーパーで売られている大根に比べ少し短いですが、みずみずしくて、子どもぱくぱく食べました。

収穫から保存までのポイント

野菜を収穫するタイミングは、その種類や成長状況により異なります。適切な収穫時期を逃さないためには、野菜の色や大きさ、触感などを日々観察することが重要です。例えば、キュウリは青々として硬さがあるうちに収穫すると、シャキシャキとした食感を楽しむことができます。収穫後の保存については、野菜によって最適な方法が異なります。適切な温度や湿度で保存し、早めに消費することで、収穫時の鮮度を保つことが可能です。また、保存方法によっては、食味や栄養価をアップさせることも可能です。

家庭菜園での四季のサイクルと旬を楽しむコツ

日本の四季は、様々な野菜を育てるのに適しています。春には新芽や若葉が、夏には果物や夏野菜が、秋には根菜や実物、冬には保存野菜や冬野菜が旬を迎えます。これらの旬の野菜を育て、収穫することで、季節の移り変わりを感じながら、新鮮で美味しい野菜を楽しむことができます。旬の野菜は、栄養価が高く、美味しさも格別です。四季折々の野菜を楽しむためには、計画的な植え付けや収穫が必要となります。

日本の四季に合わせた野菜の栽培は、気温や湿度、日照時間などの季節的な変動を考慮して行います。以下は、日本の四季ごとの代表的な野菜の一覧です。

- 春(3月〜5月):

- 植え付け/種まき: トマト、ピーマン、なす、きゅうり、ズッキーニ、ジャガイモ、さやえんどう、玉ねぎなど。

- 収穫: ふきのとう、たけのこ、新玉ねぎ、さやえんどう、菜の花、春キャベツ、小松菜、大根(春大根)など。

- 夏(6月〜8月):

- 植え付け/種まき: 大根(秋大根)、ほうれんそう、リーフレタス、ブロッコリー、カリフラワー、キャベツなど。

- 収穫: トマト、きゅうり、ズッキーニ、なす、ピーマン、ジャガイモ、とうもろこし、オクラ、枝豆、スイカ、メロンなど。

- 秋(9月〜11月):

- 植え付け/種まき: ほうれんそう、春キャベツ、ブロッコリー、リーフレタス、玉ねぎ、にんにくなど。

- 収穫: かぼちゃ、大根、にんじん、ほうれんそう、ブロッコリー、カリフラワー、キャベツ、サツマイモ、里芋、長芋、ショウガなど。

- 冬(12月〜2月):

- 植え付け/種まき: 限られており、温暖な地域やハウス栽培を中心に一部の野菜(例: ほうれんそう、リーフレタスなど)。

- 収穫: 大根、白菜、ハクサイ、ブロッコリー、カリフラワー、小松菜、にんじん、ほうれんそう、キャベツ、こんにゃく芋、大豆など。

これらの野菜は、日本の気候や土質に合わせて栽培されるものであり、季節ごとの特色を持っています。それぞれの季節にはその時期ならではの美味しい野菜が楽しめます。また、地域や天候によって栽培時期や収穫時期が多少前後することがあるため、具体的な栽培計画を立てる際は、地元の気候や土壌条件を確認することも大切です。

成功例や失敗談: 初心者のためのリアルな体験談

家庭菜園を始める際に、他人の成功例や失敗談を知ることは、非常に参考になります。成功例を知ることで、モチベーションの向上や新しいアイディアを得ることができ、失敗談を知ることで、同じミスを避ける手助けとなります。このセクションでは、初心者が家庭菜園での成功や失敗を経験したリアルな体験談を共有します。

成功した家庭菜園の事例紹介

家庭菜園での成功は、計画的な栽培や工夫を行うことで得られます。例えば、ある初心者は、小さなベランダでの菜園を開始し、適切な植え付け間隔や日当たりを考慮し、バジルやミントなどのハーブを豊富に収穫することができました。また、別の初心者は、地域の気候や土の特性を理解し、その地域に適した野菜の栽培に成功しました。このように、情報収集や継続的な努力が成功の鍵となります

失敗談から学ぶ、避けるべきポイント

家庭菜園を始める初心者は、多くの課題やトラブルに直面することがあります。例えば、水やりのタイミングや量の誤りにより、作物が枯れてしまったり、適切な植え付け間隔を守らないことによる病気の発生などが挙げられます。また、害虫の発生や土壌の改良の失敗なども、初心者が陥りやすいトラップです。これらの失敗談から、適切な栽培方法や予防策を学ぶことが、成功への道となりまる。

家庭菜園ベテランからのアドバイス

家庭菜園のベテランたちは、長年の経験から得た知識や技術を持っています。彼らのアドバイスは、初心者にとって貴重なガイダンスとなるでしょう。例えば、「作物の健康は土壌の健康から」という言葉の通り、土壌の改良や有機質の追加に努めること、また、多様性のある植物を植えることで、害虫や病気のリスクを減少させる方法など、彼らのアドバイスは実践的であり、初心者が家庭菜園での成功を追求する上での大きなサポートとなります。

無農薬野菜作りで知っておきたい人と言えば菌ちゃん農法の吉田俊道さん。

是非無農薬野菜作りを始めるなら菌ちゃん農法をみるのをオススメします♪

家庭菜園で美味しい野菜を一緒に作って楽しみましょう~☆

コメント

コメント一覧 (1件)

ありがとうございます。参考になれば幸いです^^