初心者が知るべき大根の栽培のコツ

大根は日本の台所で非常に人気のある野菜です。初心者が大根栽培を始める際、様々な点で戸惑うことがあるでしょう。大根の品種選びや土の調整、日照量など、さまざまな要因が影響してきます。このセクションでは、初心者が大根の栽培で成功するための基本的なコツやノウハウについて解説します。栽培の方法は一つではありませんが、以下のガイドラインを参考に、初心者でも美味しい大根を育てることができるようになるでしょう。

大根の品種選び

大根はアブラナ科ダイコン属の越年草で、野菜として広く栽培される。

大根の原産地は地中海沿岸地域から中央アジアとされています。4000年以上前に古代エジプトではすでに栽培されていたそう。日本には8世紀ごろ中国南部から渡来し、広く栽培されるようになったのは江戸時代からで、保存食として漬物や切干だいこんなどの加工食も流通していました。

大根は全国で作られていて、日本の気候や土質に合わせて数多くの大根の品種が開発されてきました。そのため、季節や地域、料理の用途に応じて最も適した品種を選ぶことが重要です。特定の料理や保存方法、食感や風味など、どのような目的で大根を栽培するのかによって、選ぶべき品種が変わってきます。また、一部の品種は特定の地域や土質に適しているため、自分の住む地域や土の状態を考慮して選ぶとよいでしょう。

季節に適した品種の選び方

大根は一年を通して様々な品種が栽培できる野菜ですが、それぞれの品種は特定の季節に適しています。初春には新緑のような爽やかな味わいが楽しめる春大根、夏は暑さに強い夏大根、そして冬には甘みが増す冬大根と、季節ごとに異なる味わいを楽しむことができます。これらの品種はそれぞれ異なる気温や日照時間での生育を要するため、季節を考慮して選ぶことが必要です。

| 春大根 | 夏大根 | 冬大根 | |

| 特徴 | ・晩秋から初冬にかけて播種し、 春に収穫 ・薄いピンクや白色が特徴 ・肉質は柔らかく水分が多い ・味はやや辛味が強い | ・夏に収穫 ・短期間で収穫可能 ・肉質はやや硬い ・辛味は少ない ・緑色の皮が特徴 ・熱を加えることで甘みが増す | ・晩秋から冬にかけて収穫 ・肉質はしっかり ・甘みが強い ・保存性が高い ・辛味が少ない ・煮物やおろしに適する |

| 効能 | ・春の花粉症の症状緩和に役立つビタミンCが豊富。 ・辛味成分のイソチオシアネートには、抗酸化作用や抗菌作用がある。 ・食物繊維が豊富で、消化促進や便秘解消に役立つ。 | ・暑さで疲れた身体をリフレッシュさせる効果がある。 ・ミネラルやビタミンCが豊富。 ・水分量が多い為、夏の脱水症状の予防に役立つ。 | ・冬の乾燥した空気から皮膚を守るビタミンCが豊富。 ・暖房による乾燥や、冬の風邪予防に役立つ。 ・冷え性予防や血行促進の効果があると言われる。 |

大根の「根」に含まれる主な栄養素はビタミンB群やビタミンC、カリウム、食物繊維などです。

一方「葉」には根に含まれる栄養素に加え、ビタミンAやビタミンE、ビタミンKなどが多く含まれています。

スーパー等で売られている大根は葉があるものは少ないですが、家庭菜園で作ったら是非葉も食べてください。

次の日のお肌のハリが違う事に気づきます☆彡

味や用途に応じた品種の選び方

大根の品種には、料理の用途や味、食感に特化したものが多数あります。例えば、おでんや煮物には甘みが際立つ冬大根が適しており、一方でサラダや刺身として食べる際には水分が多く、シャキシャキとした食感の春大根がおすすめです。また、漬物にする場合や生のまま食べる場合、加熱して調理する場合など、用途に応じて品種を選ぶことで、より美味しく食べることができます。

子どもが大好きな大根とは

大根にもいろいろと品種がありますが、私の一押しの品種をオススメさせてください。その名も三太郎です。なぜなら子どもがパクパク食べるからです。

三太郎の特徴は

- 家庭菜園向き。作りやすさと煮ダイコンとしてのおいしさに力点を置いた短形ダイコン。

- 抽苔(ちゅうだい)が極めて遅く、耐寒性も強いため、秋どり栽培に最適で、厳寒期における冬~春どり栽培にも適する。

- 短形品種のため、比較的耕土が浅い場所での栽培も可能。

- 肉質は緻密で純白。調理の味がしみ込みやすくおいしい。

- ス入りが遅く、裂根もしにくく在圃性にすぐれる。

我が家では大根のお味噌汁を作る事が多いのですが、三太郎の大根は他の品種のより早く柔らかくなり、甘味があり子どもがとにかく食べる食べる。もちろん個人差はあると思いますが、普通大根は、先に縦に伸びてから身が膨らんでいく過程なのですが、三太郎は短いのが特徴で、一緒に縦と横が太くなっていくので短くても丸々としていて収穫しやすいのも特徴です。是非一度は三太郎を作ってみてください♪

成功へのステップバイステップガイド

大根の栽培は特に難しいものではありませんが、基本的なステップを守ることでより良い成果を得ることができます。このガイドでは、品種選びから土の選択、植え付けのタイミング、水やりや日照管理など、大根栽培の基本をステップバイステップで解説します。

大根の土壌作り

ダイコンを栽培する際の土壌作りは非常に重要です。良質な土壌を整えることで、ダイコンはしっかりと成長し、よい収穫が期待できます。

1. 土壌の選定と改良

- 土の種類: ダイコンは深く伸びるため、柔らかく排水の良い砂質ローム土や腐葉土が適しています。

- 土の改良: クレイ(粘土)質の土の場合は、砂や腐葉土を混ぜて柔らかくします。砂質の土の場合は、堆肥や腐葉土を追加して水分保持能力を上げます。

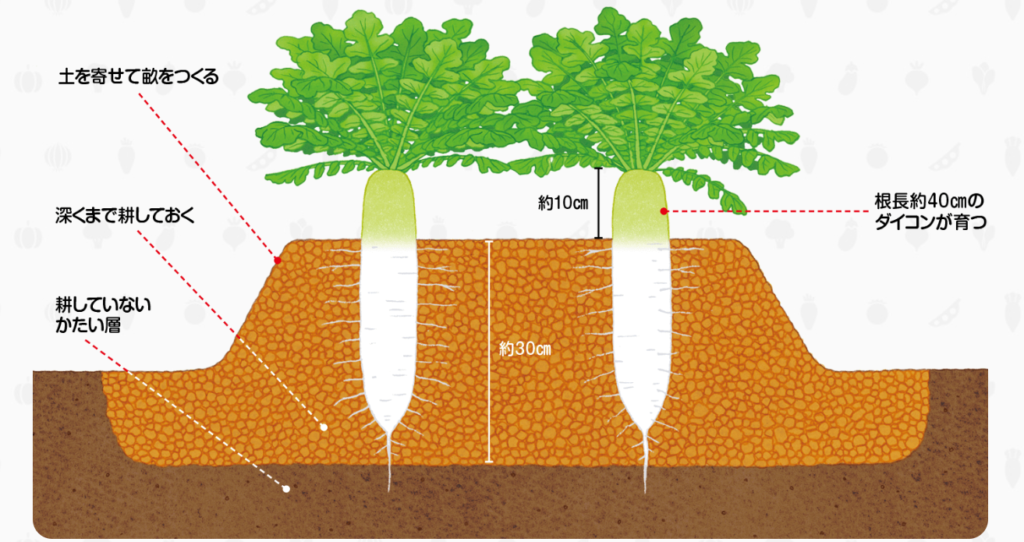

2. 土壌の深耕

- 深く鍬やスコップで土を掘り返します。この作業により、土壌が柔らかくなり、ダイコンが深く成長しやすくなります。また、土中の雑草の根も取り除くことができます。

3. pHの調整

- ダイコンはpH6~7のやや酸性〜中性の土を好みます。

4. 有機肥料の追加

- 堆肥、腐葉土、緑肥などの有機肥料を土に混ぜ込みます。これにより、土壌の肥沃度が向上し、ダイコンの成長をサポートします。

5. 水はけの確保

- ダイコンは水はけの良い土を好むため、高畝や畦を作ることで、雨水が溜まらないようにします。

6. 土壌の消毒

- ダイコンの病害虫を予防するために、土壌消毒を行うことが考えられます。天然の方法としては、太陽の光を利用したソーラーゼーション(夏の強い日差しで土を加熱消毒)が効果的です。

7. 前作との輪作

- ダイコンの前の作物として、同じキク科やナズナ科の作物を植えていた場合、土中の病原菌の増加を防ぐために、1~2年間は違う作物を植えることを推奨します。

以上のステップを踏んで、種まき前の土壌を整えることで、ダイコンは健康に育ち、より良い収穫が期待できます。

植え付け時期の決定

大根は冷涼な気候を好む野菜であり、春や秋が植え付けに適しています。具体的には、気温が10℃から20℃の間が最も適しており、これ以上の高温や低温は避けるべきです。また、湿度も成長に影響するため、植え付ける地域の気象条件をよく調べ、適切な時期を見極めることが大切です。

大根は直まきが無難です。ポット撒きから定植すると股根になるとも言われています。

けれど、二股大根は、縁起物とも言われ、豊作や子孫繁栄を祈って、大黒様にお供えされたりもします。

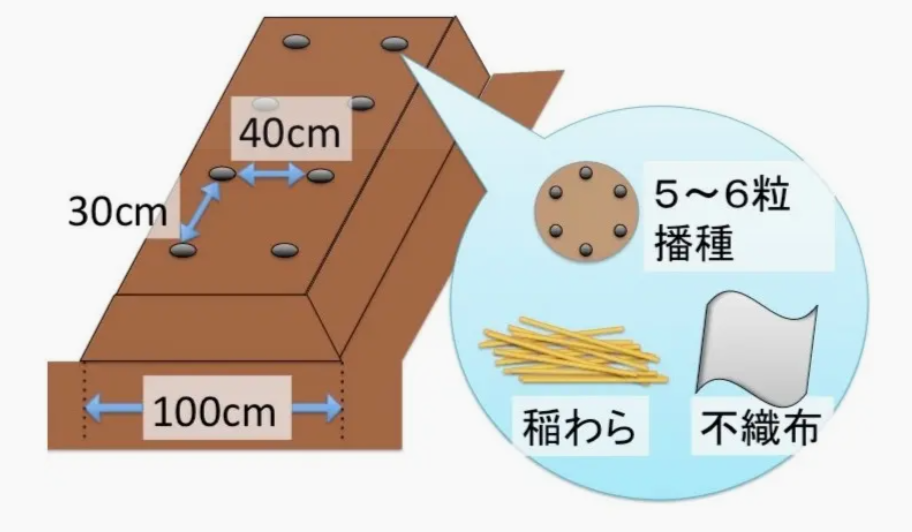

植え付け:株間30センチ間隔で、1カ所につき5〜6粒ずつ点まきします。瓶のふたなどで深さ1〜2センチのくぼみをつけると発芽がそろいます。その後1〜2センチ程度覆土し、手でしっかり押さえてから水をやります。種まきしたところに稲わらや不織布をかけておくと乾燥防止になり、さらに発芽がそろいやすくなります。

水やりと日照の管理

大根は乾燥に非常に弱いため、土の乾燥を感知したら適切な量の水を与えることが重要です。しかし、過度な水やりは根腐れの原因となるため注意が必要です。日照については、毎日4-6時間程度の直射日光を確保することで、大根は均等な大きさと美味しい味を持つように育つでしょう。

間引き

大根の育て方で重要な工程の一つが「間引き」と「土寄せ」です。これらを適切に行うことで、太くて美味しい大根が収穫できる可能性が高まります。

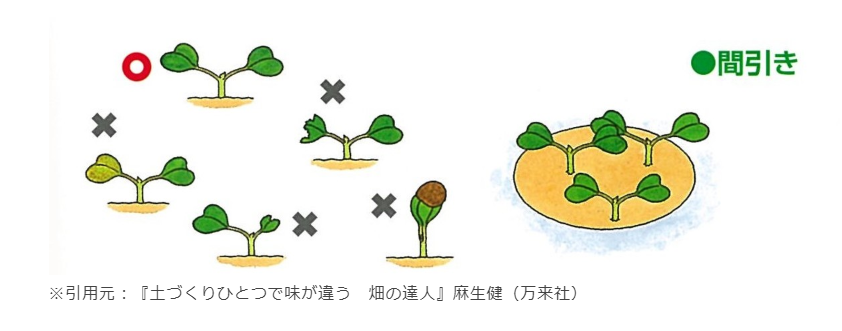

1. 一回目の間引き

タネまきから1週間~10日で発芽がそろいます。ここから2回に分けて間引きをし、最終的に1か所に1株を残して大きく育てます。一回目の間引きは、本葉が2〜3枚になった頃に行います。この時期の大根は約5cmくらいの間隔になるように残します。

間引く苗の特徴

- 弱々しい苗

- 葉の色が悪い苗

- 異常な成長をしている苗

- 根が絡まっている苗

- 病気や害虫の被害を受けている苗

- 過密に生えている場所の苗

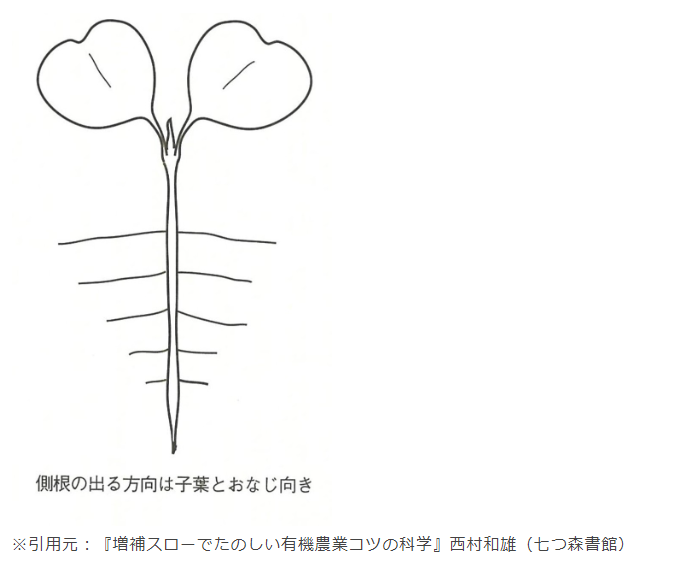

また、畝の向きと平行に開いた芽を残します。

大根は主根(太って大根になるところ)と側根(栄養などを吸収する根っこ)があり、そのうちの側根は双葉が開いた向きと同じ方向に伸びるからです。

側根(双葉の向き)が畝と垂直の方向に開いていると、生長にしたがい畝の肩の方にぶつかってしまい、多く根を伸ばすことができないので、間引き対象になります。その点、平行だとより効率よく根を張ることができ栄養もよく吸収できます。

- 適切な時間を選びます。早朝や夕方の涼しい時間帯がベスト。

- 必要以上に土を引きずらないように、不要な苗を指で摘み取ります。

- 残る苗は、十分な成長スペースが確保されるようにします。

注意点:

- 一度に間引きすぎると、土が乾燥しやすくなるので、数日に分けて間引くことを推奨。

- 間引いた苗は捨てずに、サラダなどに利用すると良い。

二回目の間引き

- 時期: 初回の間引きから約1〜2週間後、大根の太さが0.5cm〜1cm程度になった頃。本葉6~7枚の頃

- 方法:

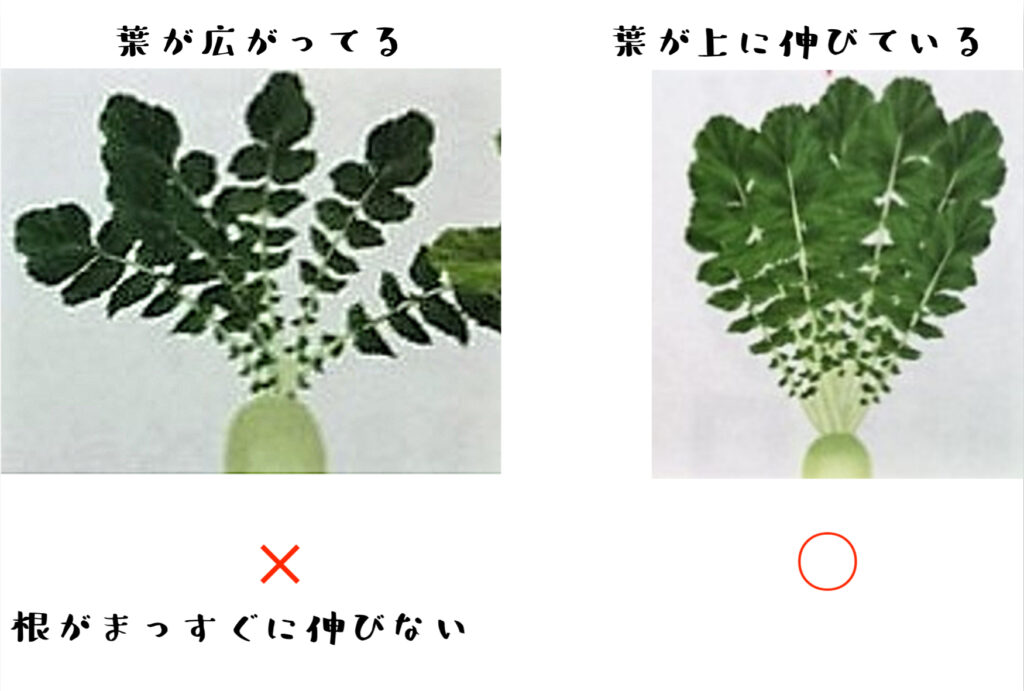

- まず、健康そうでない苗や成長が遅れている苗を間引きます。そして、葉の色が黒っぽく濃く、葉が地面と水平に広がっているものを間引き。葉が上に向かって伸びているものを残す。

- 各苗が十分な成長スペースを持つように、互いに10cm程度の間隔を空けるように間引きします。

- 間引きは、早朝や夕方の涼しい時間帯に行うと、植物へのストレスを減少させることができます。

- 間引いた苗はサラダやお浸しにして利用すると良い。

- 間引きの際は、根を傷つけないように注意しながら作業を行います。

適切な間引きを行うことで、大根は十分なスペースと栄養を確保し、より良い収穫を期待することができます。

2. 土寄せの仕方

土寄せは、大根の上部が緑色にならないように、また根が均等に太ってくるように行います。緑色になった部分は辛くなるので、適切な土寄せは重要です。

- 手順:

- 大根の成長を確認し、上部が少し露出してきたら土寄せのタイミング。

- 手で大根の周りに土を盛り上げます。大根の半分くらいを覆う程度に土をかけると良い。

- 土寄せ後、軽く水やりを行って土を固定。

注意点:

- 土寄せは一度だけでなく、大根の成長に合わせて数回行うことが望ましい。

- 土寄せをしすぎると、大根の上部だけが太くなり、形が不均等になる場合があるので注意。

これらの作業を適切に行うことで、大根は均等に成長し、美味しく収穫できます。

天然肥料の効果的な使用方法

無農薬での大根栽培では、天然肥料の使用が中心となります。天然肥料には魚粉、腐葉土、堆肥などがあり、これらは土の養分を補給し、微生物の活動を促進します。適切な量とタイミングでの施肥は、健康で美味しい大根を育てる鍵となります。

無農薬・無化学肥料での大根の栽培には、天然の肥料の活用が非常に重要です。以下に、主な天然肥料の種類、その効能、および使い方を詳しく説明します。

1. 堆肥 (Compost)

| 効能 | 使い方 |

| 土壌の有機物を増やし、微生物活動を促進する。 | 作成は、生ごみや落ち葉、草刈り残しを積み重ね、数ヶ月間自然発酵させる。 |

| 土壌の構造を改善し、排水性と通気性を高める。 | 植え付け前や土づくりの際、10cm〜15cmの深さで土と混ぜる。 |

2. 緑肥 (Green Manure)

| 効能 | 使い方 |

| 土の肥沃化や微生物活動の活発化。 | 種から緑肥として適した植物(クローバーやアズキなど)を育て、成長したら土に混ぜ込む。 |

| 耕作放棄地の雑草対策や土壌の構造改善。 | 土中に混ぜ込んだ後は、2〜3週間ほど置いてから植え付け。 |

3. 魚粉・骨粉

| 効能 | 使い方 |

| リン酸カルシウムや窒素などの必須栄養素を供給。 | 植え付け時や植物の成長期に、土の表面にまんべんなく撒き、軽く土に混ぜ込む。 |

4. 木灰

| 効能 | 使い方 |

| カリウムの供給。 | 木灰を乾燥させ、直接土に散布。その後、よく土と混ぜる。 |

| 土のpHを中和する効果。 | 使い過ぎに注意し、適量を守ること。 |

天然の肥料を利用する際は、使用する肥料の特性や、土の状態、作物のニーズを良く理解することが大切です。また、定期的に土の状態をチェックし、適切な肥料や量を調整することで、健康な大根を育てることができます。

病害虫との戦い方

病害虫は大根栽培の大敵です。無農薬での栽培では、化学的な農薬を使わずにこれらの害虫と戦う方法を知ることが非常に重要です。大根には特有の病気や害虫が存在し、これらとの戦い方を理解しておくことで、健康な大根を育てることができます。自然の力を借りて、これらの病害虫を予防し、駆除する方法を学びましょう。

無農薬での病害虫対策の基本

無農薬栽培における病害虫対策は、予防が最も重要です。

予防策としては

- 健康な土づくり

- 適切な植え付け距離

- 風通しの良い場所

病気や害虫の初期発見と早期対応も大切です。早期に対応することで、被害を最小限に留めることができます。

天敵を利用した生物的な駆除方法や、天然の忌避剤を使用する方法も効果的です。

- アブラムシの天敵として、テントウムシを(害虫対策)

- ニンニクや唐辛子を水に浸して作る天然の忌避剤(害虫対策)

- 乳酸菌や酵母を使用した自家製の葉面散布液を作る(病気の予防)

これらの方法は、環境にやさしく、人や動物にも安全です。

常見の病害虫とその対策

大根を襲う病害虫は多岐にわたります。大根のハダニやキャベツガの幼虫、アブラムシなど、とくに厄介なのがダイコンシンクイムシです。蛾の一種、ハイマダラノメイガの幼虫で、ダイコンの新芽部分を食害します。生育初期に新芽を食べられるとダイコンの生長が止まってしまうので深刻です。

ハイマダラノメイガが飛来しても産卵できないように、種まきしたら、ダイコンの畝に防虫トンネルを掛けてガードしておくと安心です

- ハダニは乾燥を好むので、湿度を上げることで発生を抑えることができます。

- キャベツガの幼虫は、早朝や夕方に活動するため、この時間帯に手作業で取り除くことが効果的です。

- アブラムシはテントウムシやアリジゴクなどの天敵を利用して駆除することができます。

これらの方法などを組み合わせて使用することで、効果的に病害虫との戦いを進めることができます。

害虫を見つけたらつぶして、そのまま葉に置いておくとそこに虫がこないなんて説もあります。

収穫から保存までのステップ

大根の美味しさは、収穫のタイミングとその後の保存方法に大きく左右されます。旬の大根を存分に楽しむために、正しい収穫のタイミングと保存方法を学びましょう。大根は収穫後も生命力が強く、適切に保存すれば長く新鮮さを保つことができます。

正しい収穫のタイミング

大根の収穫は、大きさだけでなく、色合いやつやも重要な判断基準となります。適切な収穫のタイミングを逃すと、硬くなったり辛みが強くなったりすることがあります。一般的に、大根の太さが3-4cm程度になったときが収穫の適期です。しかし、品種や気候によっても異なるため、育てている大根の特性をよく知ることが大切です。収穫する際は、土を柔らかくしてから、根元から引き抜くようにします。強く引っ張ると大根が折れることがあるため、注意が必要です。

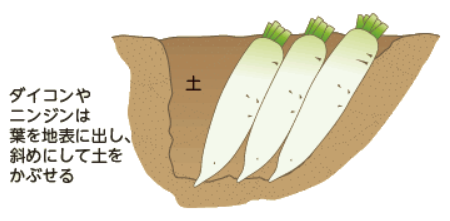

保存方法と長期保存のコツ

収穫した大根は、早めに食べるのがベストですが、保存する場合のポイントをいくつか紹介します。まず、大根の葉を切り取り、軽く土を払い落とします。冷蔵庫の野菜室で保存する際、新聞紙やキッチンペーパーでくるむと湿度を保ちやすくなります。長期保存する場合、砂土を用いた保存方法もオススメです。適量の砂土を用意し、大根を縦に並べながら埋めていく方法で、数ヶ月間の保存が可能となります。これにより、新鮮な状態をキープしながら、冬場などの食材が少なくなる時期にも大根を楽しむことができます。

日干し大根

大根を天日干しにすることは、日本の伝統的な方法の一つで、特に保存や調理の際に特有の風味や食感を楽しむための方法です。

1. 天日干しの意味と効能

- 保存性向上:天日干しにすることで、水分が蒸発し、大根の保存性が向上します。乾燥することで、腐敗を引き起こす微生物の増殖が抑制されます。

- 風味の変化:乾燥によって糖分が濃縮され、甘みが増します。また、特有の旨味や香りも増強されます。

- 栄養価の増加:乾燥することで、栄養成分が濃縮される場合があります。

2. 葉をつけたまま干す場合

- 葉の栄養を活かす:大根の葉にはビタミンやミネラルが豊富に含まれています。これらの栄養成分を活かすために葉ごと干す方法があります。

- 独特の風味:葉をつけたまま干すと、葉の風味が大根本体に移行し、独特の風味を楽しむことができます。

3. 葉を切ってから干す場合

- 保存性の向上:葉を取り除いた方が、全体として均一に乾燥しやすく、保存性が向上します。

- 葉と本体の用途の分離:葉を別にして干すことで、葉と本体を異なる料理や用途に使い分けることができます。

4. 干す際の注意点

- 乾燥の均一性:天日干しをする際には、風通しの良い場所で均一に乾燥させることが重要です。不均一に乾燥すると、一部が腐敗する恐れがあります。

- 直射日光の避ける:強い直射日光は、色褪せや栄養成分の劣化の原因となることがあるので、直射日光を避ける、または短時間の露出に留めることが望ましい。

大根を天日干しにする際の方法や目的に応じて、葉をつけたまま干すか、取り除いてから干すかを選択できます。どちらの方法でも、乾燥させることで大根の風味や栄養価を最大限に引き出すことができます。

大根料理のおすすめレシピ

大根は和食を中心に多くの料理で使用されます。特に無農薬で育てた新鮮な大根は、その甘みやシャキシャキとした食感が魅力的です。家庭菜園で育てた大根を使って、心温まる料理を作ってみましょう。

無農薬大根の煮物

無農薬の大根は、甘みが強く、煮物にするとその味わいがより一層引き立ちます。以下は、基本の大根の煮物のレシピです。

- 材料:大根 (中サイズ) 1本、醤油大さじ2、砂糖大さじ2、みりん大さじ2、だしの素小さじ1、水500ml。

- 大根を皮をむき、1cmの厚さに輪切りにする。

- 鍋に大根を入れ、上記の調味料とともに煮る。

- 中火で煮立たせたら、弱火にして20分煮る。

- 味を確認しながら、調整する。

このレシピは基本のものですが、肉や魚を加えてアレンジすることも可能です。特に、サバや鶏もも肉と合わせると、一層風味豊かな煮物になります。

大根の冷製サラダ

暑い夏には、冷製の大根サラダが最適です。シャキシャキとした食感と爽やかな味わいで、暑さを忘れさせてくれる一品です。

- 材料:大根 (中サイズ) 半本、塩少々、レモン汁大さじ1、オリーブオイル大さじ2、黒胡椒少々。

- 大根を皮をむき、千切りにする。

- 塩を振り、10分ほど置いて水気をしぼる。

- レモン汁、オリーブオイル、黒胡椒で味付けをし、冷蔵庫で冷やす。

- 冷やしたら、刻みのりや鰹節を盛り付けて完成。

このサラダは、他の野菜やハム、チクワ等一緒に混ぜるのもおススメです♪

大根の栄養の生かし方

大根は多くの栄養素を持っており、特定の調理法を採用することで、これらの栄養素を最大限に活かすことができます。大根を食べる際に最も栄養を取るための方法や料理を以下に示します。

1. 生食

- 栄養の維持: 加熱による栄養素の損失を避けるため、大根を生で食べるのは最も栄養を維持する方法の一つです。

- 料理例: 大根サラダ、大根の刺身、おろしポン酢としての利用など。

2. 蒸し物

- ビタミンの保存: 大根のビタミンは、加熱によって壊れやすいため、蒸すことでその損失を最小限に抑えることができます。

- 料理例: 大根の蒸し物、鶏肉と大根の蒸し煮など。

3. 低温調理

- 均一な加熱: 低温でじっくりと調理することで、均一に加熱し、栄養素の損失を抑えます。

- 料理例: 低温調理された大根のスープや煮物。

4. 大根の葉も活用

- ミネラルとビタミン: 大根の葉にはミネラルやビタミンが豊富に含まれており、葉も食べることでこれらの栄養素を摂取することができます。

- 料理例: 大根の葉の和え物、おひたし、天ぷら、青じそと一緒に混ぜて和えるなど。

5. 短時間の加熱

- 栄養素の維持: 長時間の加熱は栄養素の損失を招く可能性があるため、短時間で調理することをおすすめします。

- 料理例: 炒め物や、短時間で煮る煮物。

・大根を洗う際や皮をむく際は、できるだけ多くの栄養を保持するために、皮を薄くむくか、よく洗ってそのまま使用することをおすすめします。

・栄養を逃さずに料理するために、煮汁も一緒に摂取すると良いです。

これらの方法を取り入れることで、大根の持つ栄養価を最大限に活かした料理を楽しむことができます。

おばあちゃんの知恵袋

大根は日本の家庭料理に欠かせない食材ですが、古くからの知恵や伝統的な活用法もたくさん存在しています。以下は、おばあちゃんの知恵袋からの大根の活用法をいくつか紹介します。

1. 大根おろし

大根をおろして生のまま利用することで、大根特有の辛味や爽やかさを楽しむことができます。また、消化酵素を含むため、お魚や肉の脂っこい料理の付け合わせとして、消化を助ける働きも期待されます。

2. 大根の皮:

皮にも栄養が豊富に含まれているので、捨てずにスープや炒め物に利用することができます。

3. 切り干し大根:

大根を薄切りにして干すことで、保存食として長持ちさせることができます。再水和して煮物やサラダに使うと、独特の食感や風味が楽しめます。

4. 大根の葉:

大根の葉も栄養価が高いため、和え物やお浸し、天ぷらなどで利用することがおすすめです。

5. 大根のすりおろし湯:

大根をおろし、その汁を温かいお湯で割って飲むと、風邪のときののどの痛みや喉の乾燥を和らげる効果があるとされています。

6. 大根とはちみつ:

大根を薄切りにしてはちみつをかけて一晩おくと、シロップ状になります。このシロップを飲むことで、喉の痛みや咳を和らげる効果が期待されます。

7. 大根と塩:

大根をすりおろし、塩を加えてしばらく置くと、汁が出てきます。この汁は体を温める効果があり、風邪の予防や体調不良時の改善に役立つと言われています。

8. 大根と発酵食品:

大根と納豆や味噌を合わせることで、発酵食品の効果を最大限に引き出すことができます。

9. 大根の保存方法:

使いきれない大根は、砂やふきんに包んで冷蔵庫の野菜室に保存すると長持ちします。

10. 大根の足湯:

大根をおろした汁をお湯に加えて足湯をすると、血行を良くする効果が期待されます。

これらの伝統的な活用法を取り入れることで、大根を日常の中でより効果的に使うことができます。

大根の美容法

大根は普通に料理で食べる以外にも活用法がいろいろとあります。

大根をすりおろし、その汁をガーゼやコットンに含ませて顔に乗せることで、肌の引き締めや美白効果を得ることができます。

大根パックの作り方:

- 大根の選び方:

- 無農薬の大根を選んでください。表面に農薬や化学物質が残っていると肌に影響を及ぼす可能性があります。

- 材料:

- 大根(中サイズのもので1/4程度)

- ガーゼ or コットンパッド(肌に直接当てるためのもの)

- 準備:

- 大根はよく洗って、皮を剥きます。

- 作り方:

- 大根をすりおろします。できるだけ細かくおろして、ジュースのような状態になるまで続けます。

- すりおろした大根の汁をガーゼやコットンパッドに染み込ませます。

大根パックの使い方:

- 前処理:

- 顔を洗い、クレンジングを終えた後、化粧水などで肌を整えます。

- パックの貼り付け:

- 大根の汁を含ませたガーゼやコットンパッドを顔全体または気になる部分(例:くすみや赤みのある部分)に貼り付けます。

- 放置時間:

- 約10〜15分程度放置します。この間、大根の美容成分が肌に浸透します。

- 後処理:

- ガーゼやコットンを取り除いた後、ぬるま湯で顔を優しく洗い、パックの残りを洗い流します。

- その後、普段のスキンケアルーチン(化粧水、乳液、クリームなど)を続けます。

注意点:

- 大根パックは肌が敏感な方やアレルギーを持つ方は事前にパッチテストを行い、肌に合わない場合は使用を避けてください。

- パック中に強い刺激やかゆみを感じた場合は、すぐに取り除き、水で洗い流してください。

大根パックは、大根のビタミンCや酵素を直接肌に取り入れることができるため、定期的に行うことで肌の透明感やハリを向上させる効果が期待できます。

大根風呂は、大根の成分が体に吸収されることで、デトックスや新陳代謝の促進、疲労回復、肌の美容効果などが期待される入浴方法です。以下は、大根風呂の入り方を詳しく説明します。

大根風呂の材料:

- 大根(1本)

- お湯(お風呂の量に合わせて)

大根風呂の作り方:

- 大根の下処理:

- 大根はしっかりと洗って、泥や不純物を取り除きます。

- 皮の部分にも栄養が多いため、できる限り皮は剥かずに使用します。もし気になる場合は、薄く皮を剥いてください。

- 大根の調理:

- 大根を薄切りまたはすりおろします。薄切りの場合、成分が出にくいので、少し煮てからお風呂に入れると良いです。すりおろす場合は、そのまま利用できます。

- お風呂に大根を入れる:

- すりおろした大根や煮た大根の水を、風呂のお湯に直接入れます。

- よく混ぜてから入浴します。

大根風呂の入浴方法:

- 入浴前の下処理:

- 体をシャワーで軽く洗い流してから、大根風呂に入ると、成分が体に吸収されやすくなります。

- 入浴時間:

- 15~20分程度が適しています。長く入ると、逆に体に負担をかけることがあるので、無理は避けてください。

- 入浴後のケア:

- お風呂から上がった後は、しっかりと身体を洗い流しません。大根の成分を皮膚に残したままで、その後タオルで優しく体を拭き取ります。

- 体が冷えないように、保湿ローションやクリームでしっかりとスキンケアを行いましょう。

注意点:

- 大根風呂は、発汗作用があるとされているため、熱すぎるお湯での入浴や、長時間の入浴は避けてください。

- 肌が敏感な方やアレルギーを持つ方は事前にパッチテストを行い、肌に合わない場合は使用を避けてください。

大根風呂は、疲労回復やデトックス効果、美肌効果などの様々な効能が期待されるため、冷え性や疲れやすい方、美容を気にする方に特におすすめです。

大根を乳酸発酵させる発酵食品のことで、腸内の善玉菌を増やす効果が期待されます。腸内環境が整うと、肌の状態も良くなるとされています。

乳酸発酵大根の作り方:

材料:

- 大根:1本

- 塩:大根の重量の2%(例:大根1kgなら20gの塩)

手順:

- 下処理:

- 大根をよく洗い、薄皮をむきます。

- 大根を細かく刻む、または薄切りにします。

- 塩を混ぜる:

- 大根と塩をボウルに入れ、よく混ぜます。手で優しく揉むと、大根から水分が出てきます。

- 瓶に詰める:

- 塩を混ぜた大根を浸るぐらいの水分が出るまでしばらく置きます。

- 水分がたっぷりと出たら、清潔な瓶に大根を詰めます。空気が入らないよう、瓶の口まできっちりと詰めることがポイントです。

- 発酵:

- 瓶の口を軽く閉じ、室温で3〜7日間放置します。

- 発酵の進行とともに泡が出てくることがあるので、瓶の口はきつく閉めないでください。

- 保存:

- 発酵が進んで酸っぱい香りがするようになったら、冷蔵庫で保存します。

乳酸発酵大根の使い方:

- サラダ:

- 生のまま、他の野菜と混ぜてサラダとして楽しめます。

- 和え物:

- 胡麻和えやマヨネーズ和えなど、様々な和え物の材料として使用できます。

- 炒め物:

- 他の野菜や肉と炒めても美味しくいただけます。

- そのまま:

- おつまみや、ご飯のおかずとしてそのまま食べることもできます。

注意点:

- 保存中は、必ず冷蔵庫で保管してください。室温での保存は避けるようにしましょう。

- 瓶に詰める際は、空気が入らないように注意してください。空気が入ると発酵が不均一になる可能性があります。

乳酸発酵大根は、大根の栄養を最大限に活かした健康食品として、日常の食事に取り入れることで、美容や健康に良い効果が期待できます。

是非とも、無農薬大根が沢山取れたら美容活用法も試してくださいね☆彡

おいしい大根がすくすく育つよう応援しています♪

コメント